毎年11月になると、ワイン好きだけでなくニュースやSNSでも話題になる「ボジョレー・ヌーボー」。

よくよく考えてみると…なぜこんなに盛り上がっているんでしょう?

気になって調べると、なんと「日本だけ」らしいのです。

miku

mikuそんなことある!?と思い、さらに深掘りしてみることに。

するとその裏には、ちょっとした“日本ならでは”の理由が潜んでいました。

この記事では、そんなボジョレー・ヌーボーと日本の“深い関係”を解説していきます。

「毎年なんとなく飲んでる」人も、読み終わるころにはきっと、ちょっと違う目線で楽しめるようになるはずです。

ボジョレー・ヌーボーが日本だけ盛り上がってるという真相と理由

結論から申し上げますと、これはほぼ事実です。

実際には現地であるフランスなどでもお祝いはしています。

していますが静かに楽しむ程度で、お祭り騒ぎは日本だけ。

なぜそんなことになったのか──そこには、マーケティングと文化、季節感が絶妙にかみ合った“日本ならでは”の背景がありました。

解禁日を”世界最速”の話題性で取り入れた

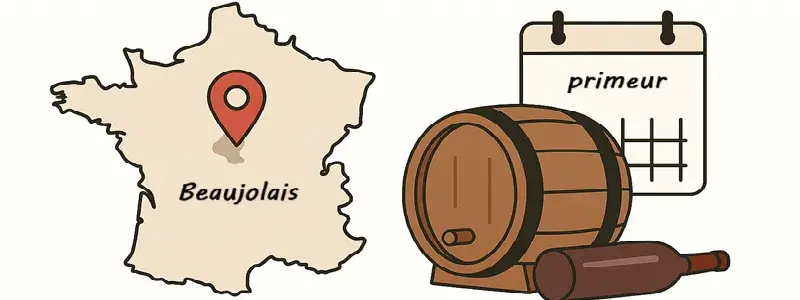

ボジョレー・ヌーボーの解禁日は毎年11月の第3木曜日。

これはフランス時間の午前0時に解禁されるのがルールです。

そして日本はフランスよりも8時間以上進んでいるため、時差の関係で世界の中でもいち早くその瞬間を迎える国の一つになります。

つまり、フランスの人たちがまだ寝ている頃──

日本ではもうボジョレーがグラスに注がれている、というわけです。

企業やメディアはこの“世界最速”というキャッチーなフレーズに飛びつきました。

そして「日本は世界の中でもいち早くボジョレーを味わえる国」という話題性が、自然と広まっていったのです。

この“時差の偶然”こそ、日本で盛り上がりを見せる一つのきっかけです。

季節イベントとの相性が良い

日本の11月後半といえば、クリスマスや年末に向けて少しずつにぎわいはじめますよね。

しかし、11月自体には特に大きなイベントはありません。

イルミネーションが始まり、ギフト商戦がスタートし、外食やイベントも増える時期。

昔はハロウィンイベントも今ほどブームではなく、何か話題を取り入れたい…。

ボジョレーの解禁日とか、ぴったりじゃん!?

この“わくわくする季節”とボジョレーの解禁が重なることで、「ちょっと特別なワイン」という印象が一気に強まりました。

つまり、偶然にも”時期がぴったり”だったんです。

シャンパンのような特別感を手軽な価格帯で楽しめることもあり、多くの人が自然とこの流れに乗りました。

ネタのような歴代フレーズ

「100年に一度の出来!」

「今世紀最高!」

…毎年のようにこうしたキャッチコピーが登場しますよね。

実はこの“ちょっと大げさなコピー”こそ、ボジョレー・ヌーボーがここまで定着した理由のひとつです。

ワインに詳しくなくても、「あ、今年もその時期が来たな」とわかる。

そしてSNSでは「また来た!」とネタとして話題になる。

シリアスなワインじゃなくても楽しめる、この“ライトな空気感”が、多くの人を巻き込んでいるのです。

歴代のキャッチコピーについては別の記事でびっしりご紹介しています。

ネタ枠なのでAIとコラボして、ある意味お祭り騒ぎですよ。

ビフテキから続く”ハレの日”文化とバブル時代の大ブーム

日本では昔から“特別な日”にステーキ(ビフテキ)を食べる習慣がありました。

バブル時代にはこの「ハレの日」文化とボジョレー・ヌーボーがドンピシャで重なったんです。

ビフテキにはやっぱり”赤ワイン”を合わせますよね。

高級レストランやホテルでは「解禁パーティー」が開催され、グラスを片手に華やかに乾杯する姿が雑誌やニュースでたびたび報道されました。

当時の日本は「ちょっと贅沢を楽しもう」という空気が強く、ボジョレー・ヌーボーは“おしゃれで華やかな象徴”のような存在に。

このイメージが今もなお、受け継がれているのでしょう。

初物を好む日本特有の文化

日本では、昔から“初物(はつもの)”をとても大切にしてきました。

江戸時代には「初物を食べると寿命が75日延びる」という言い伝えが広まり、庶民のあいだでも初物をありがたがる風習が根づいていたといわれています。

たとえば、春の初ガツオ、秋の初サンマ、冬の初マグロ──

季節の始まりを告げる食材は、今も昔もニュースになるほど特別な存在です。

市場や飲食店では「初物」の札が掲げられ、それだけでちょっとした話題になるほど。

ボジョレー・ヌーボーは、まさにその“初物”の感覚とぴったり重なります。

「その年のぶどうでつくった新酒を、世界でいち早く味わう」というコンセプトは、“季節を味わう”という日本人の感覚と非常に相性がいいんです。

初ガツオや初サンマと同じように「旬の到来を知らせる合図」として、毎年多くの人に楽しまれるようになりました。

こうして見てみると、日本でボジョレー・ヌーボーが盛り上がるのは「時差の偶然」から始まり「PR戦略」「季節感」「文化の土壌」など、いくつもの要素が重なった結果といえます。

つまり、単なるワインの話ではなく、日本の“イベント文化”そのものになっていると言っても過言ではないでしょう。

2025年も既にAmazonだけで400点以上の予約がされていますよ。

王道のボジョレーもさることながら、”ワンランク上のボジョレー”も人気。

こちらは、2025年に収穫されたぶどうの中でも特に質の高いものを厳選した、ワンランク上のヌーヴォーです。

ノンチル製法によって香りがより引き立ち、厚みのあるリッチな味わいが楽しめます。

ボジョレー・ヌーボーの意味と一般的なワインとの違い

ワインと聞くと「長い年月をかけて熟成させた高級なお酒」というイメージを持つ人も多いですよね。

でもボジョレー・ヌーボーは、そのイメージとはちょっと違うもの。

ワインの名前の意味や製法を知ると、その違いや世界中で愛される理由が自然と見えてきます。

ボジョレー・ヌーボーは「ボジョレー地区の新酒」

「ボジョレーヌーボー」という言葉は、ふたつの意味を持つ言葉がくっついています。

つまり、ボジョレー・ヌーボーとは「ボジョレー地方でその年に収穫されたぶどうからつくられた新酒」のこと。

一般的なワインのように長く熟成させるのではなく、収穫からわずか数週間で出荷されるのが最大の特徴です。

≪ボジョレーと一般的なワインの違い≫

| ボジョレーヌーボー | 一般的なワイン |

|---|---|

| ≪熟成期間≫ 数週間〜1ヶ月程度。収穫からすぐ出荷される新酒。 | ≪熟成期間≫ 数ヶ月〜数年かけてじっくり熟成される。 |

| ≪味わい≫ フレッシュで軽やか。果実の香りが強く飲みやすい。 | ≪味わい≫ コクや深みがあり、複雑な風味が楽しめる。 |

| ≪飲み頃≫ 発売直後がピーク。できたてを味わうお祭り的存在。 | ≪飲み頃≫ 熟成が進むことで風味が変化し、寝かせて楽しむことも。 |

| ≪解禁日≫ 毎年11月第3木曜日に解禁される。 | ≪解禁日≫ 特に決まりはなく、ワイナリーごとに異なる。 |

生まれたてのワインを味わえるって、ちょっと特別な存在ですよね。

「今年のぶどうはどんな味?」というワクワク感と“旬の味”をお祝いするワイン。

今年も生まれてきてくれてありがとう、という意味が静かに伝わってくるようです。

黒ぶどう「ガメイ」種と独特な製法

ボジョレー・ヌーボーを特別な存在にしているもうひとつの要素が、ぶどうの品種。

このワインには、ガメイ種と呼ばれる黒ぶどうが使われます。

軽やかで果実味が豊か、渋みが少ないため、ワイン初心者でも飲みやすいと評判です。

さらに注目したいのが、その製法。

マセラシオン・カルボニック(炭酸ガス浸漬法)という独特の醸造法を使うことで、ぶどうのフレッシュな香りとフルーティーさを最大限に引き出しています。

この製法はぶどうを破砕せずタンクに詰め、炭酸ガスで発酵させます。

すると渋みや酸味がまろやかになり、まるでフレッシュな果汁のような味わいになるのです。

ボジョレー・ヌーボーは熟成に不向き!10年ものはどうなる?

一般的な赤ワインは時間をかけて熟成することで味に深みが増しますが、ボジョレー・ヌーボーはその逆。

このワインは長期熟成には向いていません。

新酒ならではのフレッシュさや華やかな香りが魅力のため、開栓後はもちろん、購入後も早めに楽しむのがベストとされています。

その理由が、先ほどのマセラシオン・カルボニック製法とワインの構造にあります。

ヌーボーの製法では、熟成の「柱」となるタンニン・酸・アルコールの構造が弱いため、時間が経つと酸化、劣化しやすいのです。

そのため10年も置いてしまうと香りも味わいも劣化し、いわゆる“腐る”ような状態になる可能性が高いです。

これは“良し悪し”ではなく、そもそもそういうスタイルのワインだから。

長期熟成向きの高級ワインとは目的がまったく違うと覚えておきましょう。

因みにワイン開封後に1年も冷蔵庫に封印してしまったワインの末路は…。こちらをご覧ください。

赤ワインだけじゃない!ボジョレーの種類

「ボジョレー・ヌーボー=赤」という印象を持つ人も多いですが、実は白ワインやロゼなどの新酒も生産されています。

特に白のボジョレー・ブランは、シャルドネを使ったスッキリとした味わいが特徴。

赤ワインが苦手な人でも楽しめる1本として、近年じわじわと人気が高まっています。

ボジョレー・ヌーボーをまずいと感じるのはなぜ?

「今年も解禁!」という華やかな話題の一方で、SNSでは「思ったよりおいしくなかった」「軽すぎて物足りない」といった声も少なくありません。

でもそれは、本当にボジョレーが“まずいから”なのでしょうか。

実際にみんなの評価をチェックしてみました。

ボジョレー・ヌーボーの評価(良い口コミ・悪い口コミ)

まずネガティブな評価をリサーチしたのですが、味わいに関して明確な悪評はほとんどありませんでした。

どちらかといえば好みだったり、価格帯に関することのようです。

また、普段はワインを飲まない人でも解禁日に合わせて飲んでみるという人はいます。

そうした人からすれば、飲みやすさはあっても好みの味なのかはまた別の問題。

加えて、本当にワインに不慣れな人にはややハードルが高いと感じるかもしれません。

渋みやタンニンが苦手という人には、デザートワインからの入門がおすすめですよ。

一方で良い口コミのほうが件数は多く、以下のような意見がありました。

参考:楽天みんなのレビュー

ボジョレー・ヌーボー最大の特徴は、なんといってもフレッシュさです。

収穫から数週間で出荷される新酒のため、渋みが少なく、香りはとても軽やかで華やか。

ベリー系の果実のようなフルーティーな香りが広がり、酸味もやさしく仕上がっています。

しかし一方で、これを「軽すぎる」「深みがない」と感じる人も少なくありません。

なぜなら、多くの人がワイン=熟成による深い味わいをイメージしているから。

つまり、期待している味わいと実際のスタイルに“ズレ”が生じていると、美味しくないという意見に繋がることもあります。

海外でも、ワイン愛好家の中には「デイリーワインの1つ」として気軽に楽しむ層と、「物足りない」と感じる層が存在します。

この“軽やかさ”をどう受け取るかで評価が大きく分かれるのです。

ボジョレーは味わいより“体験”が主役のワイン

ボジョレー・ヌーボーは、熟成ワインのように「複雑な味をじっくり楽しむ」タイプではありません。

どちらかといえば、新酒の“体験”を味わうワインです。

たとえば、解禁日のイベントや友人との乾杯、季節の移ろいを感じる時間。

その一瞬を楽しむためのワインなので、深みや余韻よりも飲みやすさや華やかさが重視されています。

「味わい」という視点だけで見ると「もの足りない」と感じてしまうかもしれません。

しかし「季節を祝うワイン」という本来の役割を知ると、その捉え方は大きく変わります。

初さんまが小ぶりでも、脂が乗っていなくても、風物詩としての役割を担っているのと同じなんです。

ボジョレー・ヌーボーに合う料理とのペアリング

ボジョレー・ヌーボーの印象をガラッと変える鍵になるのが、料理との組み合わせです。

実はボジョレーは、しっかりした肉料理や濃厚なソースよりも、軽めの前菜・白身や肉・チーズ系のおつまみと組み合わせることで真価を発揮するタイプ。

では具体的にどんな料理に合うのか、一例をご紹介します。

ブルスケッタやキッシュなど軽い前菜やおつまみが◎

前菜ならトマトやバジル、キノコ系をのせたブルスケッタ。

オリーブを加えたキッシュやカプレーゼなど。

こうした料理はボジョレーの持つ華やかな果実味と酸味を引き立て、お互いの味をぶつけ合うことなく、心地よく調和します。

また、赤ワインによくある渋みが少ないため、前菜の繊細な味わいを邪魔しません。

ホームパーティーや友人との集まりにもぴったりな組み合わせです。

牛肉よりも鶏や豚肉、生ハムがマッチ

赤ワインは牛との相性が良いと言われますが、ボジョレー・ヌーボーの場合、実は牛肉よりも鶏肉や豚肉、生ハムのほうが断然おすすめです。

例えばローストチキンやグリルポーク、生ハムやパテ・ド・カンパーニュなど。

やさしい味わいの肉料理と合わせると、ワインのフルーティーさが際立ち、料理もより豊かな味わいに感じられます。

逆に濃厚なステーキソースや脂の多い部位と合わせると、ワインが押し負けて味のバランスが崩れてしまうことがあります。

軽やかな味わいを活かすなら、塩味のあるあっさり系のお肉がベストです。

軽くてミルキー・クリーミーなチーズと合わせる

ボジョレー・ヌーボーといえば、やっぱり外せないのがチーズとのペアリング。

特に相性がいいのは、軽くてミルキーなチーズ。

例えばブリやカマンベール、モッツァレラ、リコッタなどが代表的です。

ワインの酸味と果実味がチーズのまろやかさを引き立て、口の中でふんわりと広がります。

逆にブルーチーズやハード系の熟成チーズは、ボジョレーの軽さと合わないこともあるので注意が必要。

アソートセットで色々なチーズを試して”自分好み”を見つけてみてください。

もしもワインをこぼしてしまったら…こちらが参考になります。

メルシャンが撤退!?取扱いを停止した3つの理由とボジョレーの今後

メルシャンのニュースに驚いた人も多いのではないでしょうか。

これは事実のようで、大手新聞各社からYahooニュースまで、あらゆるメディアから公表されました。

「もう日本でボジョレーが飲めなくなるの?」と心配した方もいたかもしれません。

でも、安心してください。

キリンホールディングス(メルシャン)が撤退しただけで、サントリーなどの他社は2025年も継続して取扱います。

ではなぜ今年で撤退するのか。

その背景には、日本市場とボジョレーの立ち位置の変化にありました。

市場縮小と消費者の変化

1つ目の理由は、ボジョレー市場そのものの縮小です。

バブル期から2000年代にかけてピークを迎えたボジョレー人気ですが、ここ数年は輸入量・販売量ともに右肩下がり。

背景には、以下のような消費者ライフスタイルの変化があります。

かつては「年に一度のお祭り」として多くの人が飲んでいたボジョレーですが、今では「飲む人と飲まない人の差が大きいワイン」になりつつあります。

ワイン文化が根付きはじめた日本と国産ワインの多様化

2つ目の理由は、日本ワイン文化の成熟です。

1990年代~2000年代は「ボジョレー=ワインの入口」という立ち位置でした。

ところが今は国産ワインやナチュラルワイン、産地ごとの個性的な銘柄など、選択肢がぐっと広がっています。

たとえば山梨県や長野県のワイナリーも成長し、「わざわざ輸入ワインを買わなくても、地元のワインで季節を楽しめる」という人も増えました。

メルシャン自身も輸入から国産への注力を強め、ボジョレーではなく「日本ワイン市場の拡大」にシフトするとのことです。

コスト(輸送費)の増加

3つ目の理由は、コストの上昇です。

円安・原材料高騰・輸送コスト増…こうした要因が重なり、ボジョレー・ヌーボーの仕入れや流通コストが年々上がっています。

ボジョレーは「気軽に楽しめるワイン」であることが魅力ですが、価格帯が上がればその強みも薄れてしまいます。

企業として採算を考えると、撤退という選択肢は現実的な判断と言わざるを得ません。

実際にいくつかのワイン専門店や酒屋さんでは、「コスパに見合わない」といった理由で取扱いを辞めるケースもあるようです。

今後は好きな人、お祝いしたい人のみで楽しむ

撤退のニュースを聞いて「ボジョレーはもう終わり」と思う人もいますが、それは誤解です。

むしろこれからは、本当に好きな人が思い思いに楽しむワインへと移っていく段階だといえます。

そもそもボジョレーは味わいを追求するのではなく、世界的に見ても「一部のファンが新酒を祝うワイン」。

そう考えると、ブームが落ち着いた今、日本も本来の姿に戻りつつあるともいえます。

輸入業者は減っても、熱心なファンや飲食店は確実に存在します。

今後は「お祝いしたい」「季節を感じたい」という人たちが中心となり、より静かに、それでいて大切に楽しまれていくでしょう。

それでいいと、私は思っています。

【まとめ】ボジョレー・ヌーボーに日本だけが騒ぐのは歴史的背景があった

ここまで見てきたように、ボジョレーがこれほど日本で話題になるのは、「時期」「文化」「演出」が上手く重なったことがきっかけでした。

そして、ボジョレーをめぐる日本市場は大きな転換期を迎えているといって差し支えないでしょう。

この記事のポイントを改めて整理しておきます。

【ボジョレーの特徴と日本で盛り上がる理由】

◆日本は世界最速の解禁国であり、その話題性がブームのきっかけになった

◆イルミネーションや年末イベントなど季節との相性が抜群だった

◆“ビフテキ”や初物文化など、日本独自の「ハレの日文化」が土台にある

◆「100年に一度」「今世紀最高」など毎年のキャッチコピーが話題を広げた

◆ボジョレー・ヌーボーは「ボジョレー地区の新酒」を意味する名前

◆マセラシオン・カルボニック製法による軽やかで華やかな味わいが特徴

◆赤ワインだけでなく白やロゼも僅かながら生産されている

◆ボジョレーは熟成ワインとはスタイルが異なり、フレッシュさを楽しむワイン

◆料理と合わせることでボジョレーの味の印象が大きく変わる

◆メルシャン撤退は“終わり”ではなく“成熟”のサイン

◆これからは、本当に好きな人が静かに楽しむ季節のワインへ

ボジョレー・ヌーボーは、豪華な熟成ワインではありません。

でも、一年の終わりを彩る“ちょっと特別な時間”を届けてくれる存在です。

季節のワインを心から味わう——それだけでプレミアムな夜になるのではないでしょうか。

宜しければこちらもご一読ください。